理货是港口国际物流链上的重要一环,应港口的诞生而诞生,随着物流业发展而发展。自1951年1月1日广州区港务管理局湛江分局(下称港务局)成立以来,湛江港理货方式共经历4个阶段的变迁,从锚地作业理货、岸边发筹理货、无线手提终端理货,再到如今的智能理货,70多年间,湛江港理货技术发生了翻天覆地的变化。

锚地作业理货

1951年1月~1954年4月,港务局的主营码头为法国殖民者于上世纪初建造的长桥码头,由于码头只能停泊木帆船,如有货轮到港,则使用木帆船在停靠锚地的轮船与码头之间接驳运载货物。期间,码头旁边只有一间400平方米的“广州湾”号仓库和一个用杉木架起来的2000平方米堆场。所有的货物,全靠这一库一堆场存放,而港务局业务科的理货员、仓库员和计划员则挤在一间用破帆布搭建的木板屋内办公。

上世纪50年代,长桥码头和靠泊的木帆船

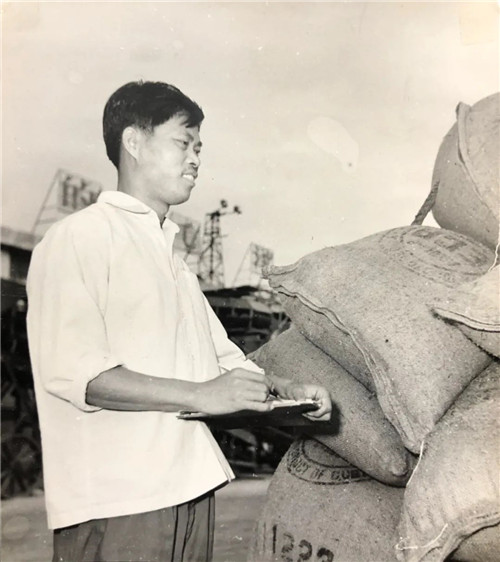

每一次货轮到港,参加锚地装卸作业的理货员、装卸工人搭乘由两位“艇仔妹”撑摇的一艘木帆船出海到锚地与货轮接驳,其中装卸工人负责搬运货物,理货员在旁边使用一支笔和一张理货单据清点货物,完毕后与船方签收。木帆船载运货物回到码头后,由于港口没有机械设备,只能全靠人力用肩托和人力木板车搬运至仓库或堆场存放。

上世纪50年代,装卸工人将木帆船上的货物搬运到仓库或堆场

1956年5月1日,湛江新港建成投入使用,由于万吨巨轮可直接靠泊新码头作业,理货员、装卸工人搭乘木帆船出海到锚地接驳货轮的历史一去不复返。不久,仓库员兼职外轮理货业务,只需在岸边协同装卸工人打码货物后,按件计码清点货物,大幅度地降低作业难度和安全隐患。

1954年,港务局业务科理货组全体人员合影

岸边发筹理货

鉴于部分港口的外轮理货由当地外轮代理公司经营,而进出口货物的保管和装卸则由港务局负责,双方不能办理交接手续,造成发生货损货差事故责任不清,给国家造成经济损失和政治上的不良影响。为统一对外,1961年8月,交通部下发《关于统一外轮理货工作的通知》,规定外轮理货统一交由各港务局负责,对外以“外轮理货公司”名义接收理货业务。

上世纪60年代,装卸工人对货物打码

1961年12月,港务局根据交通部的规定,抽调人员建制成立“湛江外轮理货公司”(下称理货公司),实行港务局和中国外轮理货总公司双重领导,以港务局管理为主的体制,改变之前湛江港理货员为仓库员兼任,容易产生数字争议的局面。理货公司独立经营外轮理货业务后,其业务开始走向专业化、规范化,受到船方普遍好评。

上世纪70年代,理货员对出口汽车进行理货

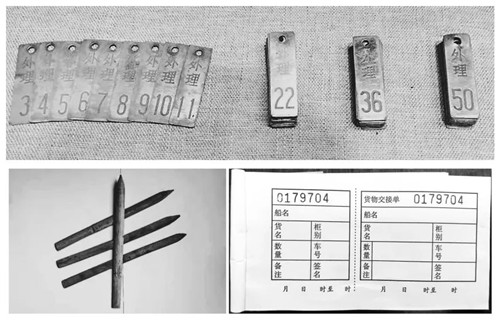

1962年~1979年,理货公司主要以“发筹理货”的方式从事外贸件杂货理货,具体为理货员对包装着一捆捆、一网网的货物进行点数,确认货物数量,并绕着货车检查货物确认无损后,向司机发放“竹筹”或“小铁牌”;司机将货物运载至仓库或堆场,将“竹筹”或“小铁牌”交给仓库员,表示完成交接手续。

上世纪70年代,理货员在清点货物

进入上世纪80年代,随着港口吞吐量的增长,用于理货计算的工具“竹筹”、“小铁牌”显得日趋笨重,不便携带,且易发生理货数字争议。为此,理货公司改为采用“小票计数汇总”的方式进行理货交接。由于“小票”体积小巧,携带方便,减轻了理货员和仓库员的劳动强度;而且理货员可在票上填写时间、船名、柜别、货名、数量等信息,便于与仓库员准确对数,避免争议。因此,“小票”成了当时理货员的理货必备工具。

理货计算工具:小铁牌、竹筹和小票

无线手提终端理货

上世纪90年代,传统的散件杂货运输转向集装箱化发展,理货公司立足港口,抓住机会,克服种种困难,积极开展集装箱理货业务。

集装箱理货前,单船理货组长从船方及代理领取纸质船图和舱单,核对每个集装箱的箱号、空重、尺码、箱型,现场的理货员则依据理货组长提供已核实的船图进行理货。由于资料众多,理货员每工班需编写厚厚的一摞理箱单,包括几百个箱号、数以千计的数字、字母。此外,理货组长需核对船图与舱单数据,手工编写理货单证并绘制出口理货的集装箱船图,还将其复印与船方签证交接。对于理货人员而言,整套流程劳力、费神、繁琐,效率不高。

1994年,湛江港集装箱码头作业现场

针对该弊端,理货公司于2007年与湛江港思博科技公司合作,研发了集装箱无线手提终端理箱系统,添置多台无线手持终端机(PDA),通过无线网络技术,实现了理货信息实时网络传输。该系统投入使用后,理货员不再需要纸面抄写操作,只需随身携带PDA并点击屏幕,即可完成现场理货全流程。同时,该系统还具有信息记录、自动校验和错误提示功能,能提高理货数据的准确率。整船理货结束后,系统自动生成理货单证,极大地提升集装箱理货质量和工作效率。

2009年,理货员手持PDA对集装箱理货

2007年底,应港口改制要求,2007年12月13日,由湛江港集团(港务局改制后形成的港口企业)控股,与中国外轮理货总公司共同出资对理货公司进行改制,改名为“湛江中理外轮理货有限公司”。改制后,理货公司扩大了经营自主权,提高管理效率和生产活力,是发展历史上一次新的跨越。

2009年,理货组长在后台系统打印单证

智能理货

无线手提终端机理货仅是改变了理货的计数手段,有效提高理货信息的准确率,但依然是传统的岸边理货方式,并没有根本上改善理货员的工作环境,理货员仍需现场露天作业,夏季战高温、冬季斗严寒,劳动强度大且存在安全隐患。

2012年,理货员手持PDA在集装箱码头现场理货

随着集装箱船舶趋向大型化,单船理货量增加,“一人一路”手持终端理货已无法跟上码头生产高速运转的节奏;且劳动密集型的理货方式造成人工成本居高不下。与此同时,理货市场逐步放开,竞争日趋激烈,内外部挑战与压力不断增大,向科技要效益,寻求增强核心竞争力的创新发展方式已迫在眉睫。为此,理货公司主动思变,从理货作业模式中找出路,研发集装箱智能理货系统提上了日程。

2015年,技术员在岸桥上安装视频理货摄像头

2015年初,理货公司启动开发“宝满集装箱码头智能理货系统”项目,分四期建设,计划第一期工程实现视频理货,第四期工程升级为智能理货,并于当年12月完成第一期工程,迈出了湛江港理货方式变革具有里程碑意义的步伐。

完成第一期工程后,理货员工作场所转入岸桥下的理货房

2016年7月,理货公司完成第二期工程的无线传输设备安装并建成理货中控室,实现视频理货信息远程传输,自此,理货员完全摆脱了现场站位盯箱的传统岸边作业模式,其工作由码头现场转入中控室操作理货,作业环境得到极大改善,人、机、物混合作业带来的安全风险被基本消除,理货作业模式发生了革命性的变化。为推进从视频理货向智能理货转变,理货公司于2017年完成了第三期工程。

2017年,工程师在桥吊机房内调试智能理货识别模块

2018年,理货公司实施第四期工程,在宝满集装箱码头完成安装全部岸桥的智能理货设备和开发系统平台,实现了集装箱箱号、拖车号、箱型、装箱位置等的自动识别。智能理货系统的建成,终结了理货公司“一人一路”的劳动密集型作业时代,实现“一人多路”的重大效率突破,充分地提高劳动生产率,降低了人工成本,提高核心竞争力。

完成第二期工程后,理货员工作场所转入理货站中控室

七十一载风雨兼程,七十一载沧桑巨变。随着集装箱理货智能化的运用,港口理货由单一的传统模式转变为智能与传统相结合的模式,实现从人工到智能的飞跃。理货公司仍不满于现状,近几年陆续自主开发了船舶水尺公估业务系统、外贸件杂货理货业务和装拆箱理货电子单证系统、电子理货报告自动导入系统等,大幅度提升工作效率。理货公司将以“理货全面智能化”为目标,加大智能理货项目的研发力度,提高港口生产保障能力,为全面推进区域强港建设贡献智慧理货的力量。